こんにちは、こじろうです。

この記事では、N/Wスペシャリスト平成23年午後Ⅱ問2に挑戦していきたいと思います。

別記事のネットワークエンジニアのススメでも紹介しましたが、文系SEからするとシステムエンジニアよりもネットワークエンジニアになった方が良いキャリアを気づかる可能性があります。

僕自身も、プログラマ➡システムエンジニア➡ITコンサルタントとキャリアチェンジしてきましたが、所々、ネットワークエンジニアとして活動し、成果を出すことに成功してきました。

文系SEのみなさまにも是非、ネットワークの知識を蓄えて頂きたく、IPAが主催しているネットワークエンジニアの資格試験について、僕なりの解答方法と、IPAが公表している模範解答を紹介していきたいと思います。

【この記事でわかること】

- N/Wスペシャリストの問題を解く上で持つべき考え方

- 平成23年午後Ⅱ問1における各設問の考え方

- 1 設問を解き始める前の前提

- 2 問題文を読みながら僕が考えていった内容

- 3 位置情報を取得する[空欄イ]機能

- 4 下線部①インターネットを介してデータセンタにセキュアなVPN接続を実現するための標準的な機能

- 5 各地域1時間当たりの到着率は[空欄a] 、サービス率は[空欄b]、sの値は[空欄c]…

- 6 下線部②A社で一括して受け付けるようにして、呼損率を従来と同様以下にするために、受付回線が何本必要となるか…

- 7 下線部③自動音声応答用に回線を追加し、電話が着信して待ち状態になる場合は自動音声応答機能でコールバックするための受付情報を取得して、直ちに切断する方式を導入することにした。

- 8 下線部④FCでは、フロー制御の方法として送信側と受信側の双方で受信側の空きバッファ数を管理して送信を制御している。

- 9 下線部⑤優先度別にバッファを用意し受信バッファが枯渇したときには優先度別に送信を抑止するためのPAUSEフレームを送出している。

- 10 下線部⑥経路のコストを適切に設計することによってトラフィックを分散できる。

- 11 設問2⑴について…

- 12 設問2⑵について…

- 13 設問3⑴について…

- 14 設問4⑴について…

- 15 設問4⑵について…

- 16 設問4⑶について…

- 17 設問4⑷について…

- 18 設問5⑴について…

- 19 設問5⑸について…

- 20 ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

設問を解き始める前の前提

詳細は以下の記事を読んで頂きたいのですが、過去問に挑戦する前に頭に入れておいて欲しいことが2つあります。参考:【文系SE】ネットワークスペシャリストー解答時のフレームワークー

- 問題文を読みつつ設問を推測する。(設問を読んでから考えていては間に合わない)

- 問題文を読んでいく中で「これ、聞かれるだろうな」と推測する。

それでは、いってみましょう!!😃

問題文を読みながら僕が考えていった内容

駅などの公共施設にあるアクセスポイントを経由して、インターネットに接続できる[空欄ア]機能を持った機種が多い。

この設問が出題された平成23年時点では、たしかまだスマホがそこまで普及しておらず、自分の携帯をカフェの無線LANに繋いでパケット代を節約…なんてことはあまり浸透していませんでした。

約10年経った今、この問題を出したら、ITに詳しくない人でも「無線LAN」と答えられそうですね。

模範解答:無線LAN

位置情報を取得する[空欄イ]機能

これも空欄アと同様、10年前はあまり浸透していなかった技術ですが、今、位置情報云々となったら、

ITに詳しくない人でも「GPS」と答えられそうですね。

模範解答:GPS

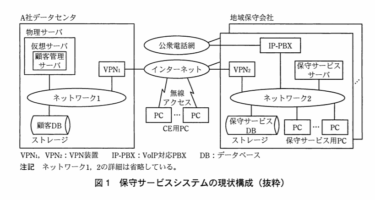

下線部①インターネットを介してデータセンタにセキュアなVPN接続を実現するための標準的な機能

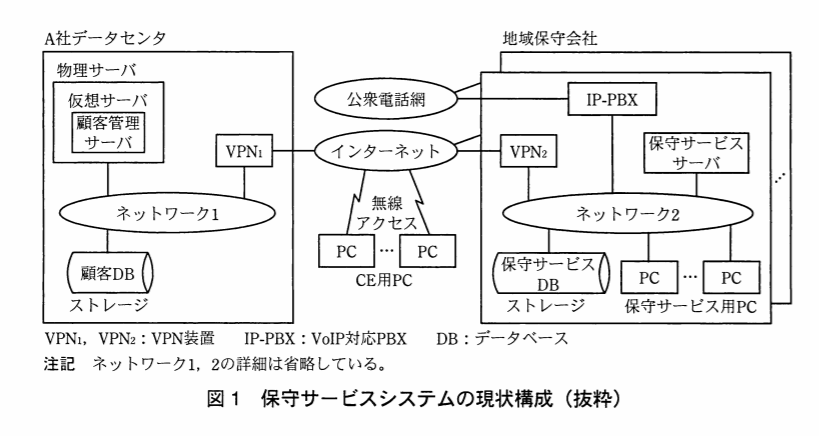

設問1の⑵ですが、CEが様々な場所からネットワーク接続を行う観点から適切なプロトコルを答えていきます。

「様々な場所から~」= H/Wに依存しない、と読み替えることができます。

こいつにアクセスするには、専用のルーターやスイッチがないとアクセスできませんってなったら、「様々な場所から~」アクセスできないですよね?

最近は持ち運びやすいポケットWi-Fiなんてのも流行っていますが、複数人で別々の場所から同時にアクセスしたいときなど、ポケットWi-Fiを人数を用意しなければならないわけで、やはりH/Wに依存する通信設計は、「様々な場所から」のアクセスを実現する上ではお勧めできません。

では、H/Wに依存しない、つまりS/Wだけで通信を制御できるプロトコルとは何なのか。

答えはSSL(Secure Socket Layer)です。

SSLは、アクセスするサーバ側で正しくSSLの設定がなされてさえいれば、どんな端末(PC)でもSSLをインストールすればセキュアな通信を実現できるプロトコルになります。

どんな端末でもインストールさえうまくいけば利用できるので、「H/Wの制約を受けない」のです。

SSLは、OSI基本参照モデルでいうところの、レイヤ7のプロトコルになりますが、このレイヤ7のプロトコルのメリットは、このH/Wの制約を受けることが少ない点です。

参考:OSI基本参照モデル

例えばIP(レイヤ3)ベースの通信だと、専用のスイッチやルーターを用意しなければならなかったり、H/Wの準備が必要になる場合があり、インストール作業や、手作業による設定が必要になるため、ある程度ITに詳しい人が日常的に管理できることが導入の条件になります。

模範解答は、’SSL’でした。

各地域1時間当たりの到着率は[空欄a] 、サービス率は[空欄b]、sの値は[空欄c]…

※更新中

待ち行列の問題ですね。

ただ、待ち行列M/M/1)の知識がなくとも、空欄の数行前の状況説明部分を注意深く読んでいけば、正答できる問題です。

まず、[空欄a]から。

‘1時間当たりの到着率’とあるわけですから、’一時間のうちに何回着信がくるか?’を考えます。

[空欄a]の2行上に、’最繁期は1時間当たり36件の問い合わせが~’とあります。なので、空欄a=36です。

続いて[空欄b]ですが、’サービス率’について問われています。

下線部②A社で一括して受け付けるようにして、呼損率を従来と同様以下にするために、受付回線が何本必要となるか…

※更新中

下線部③自動音声応答用に回線を追加し、電話が着信して待ち状態になる場合は自動音声応答機能でコールバックするための受付情報を取得して、直ちに切断する方式を導入することにした。

※更新中

待ち行列モデルに関する知識がないと回答は難しい設問です。

模範解答は‘通話要求の待ち行列を許すモデル’とありますが、問題文に通話要求の待ち行列を許さないとは書いていないので…ちょっと理解できない解答ですね。

下線部④FCでは、フロー制御の方法として送信側と受信側の双方で受信側の空きバッファ数を管理して送信を制御している。

※更新中

設問5⑵ですが、ウィンドウサイズではない、フロー制御方法によるパケットロスの防止効果を考えていきます。

TCPのウィンドウサイズを利用したフロー制御に、何かデメリットがあれば簡単に回答できそうですね。

何かあるのでしょうか?僕はまったく思いつきませんでしたw

模範解答は‘隣接するノード間の局所的なバッファ枯渇で優先度の高い’でした。

下線部⑤優先度別にバッファを用意し受信バッファが枯渇したときには優先度別に送信を抑止するためのPAUSEフレームを送出している。

※更新中

問題文には特に’優先度’に関する記載はありませんが、TCPのフロー制御において、優先度の低い通信でも容量が大きいパケットはリソースをフルに活用してしまう、という点を考慮しておけ、という問題なのでしょう。

模範解答は’優先度の低い通信によるバッファ枯渇で優先度の高い通信のパケットが送信されない状態の発生’とあります。

下線部⑥経路のコストを適切に設計することによってトラフィックを分散できる。

※更新中

最短経路以外の経路を選択できる、と、問題文をよく見ずに解答を書いてしまいました…

設問2⑴について…

※更新中

設問2⑵について…

※更新中

設問3⑴について…

※更新中

待ち行列モデルに関する知識がないと回答は難しい設問です。

模範解答は’通話要求の待ち行列を許すモデル’とありますが、問題文に通話要求の待ち行列を許さないとは書いていないので…ちょっと理解できない解答ですね。

設問4⑴について…

※更新中

設問4⑵について…

※更新中

設問4⑶について…

※更新中

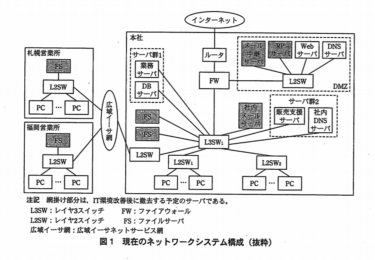

VPNサーバ構築するときと同様に考えればよい。

設問4⑷について…

※更新中

MPCのアプリケーションで使用するポートによって送られてくるパケットを制御する設定は、A社データセンタ内のどの機器で行う必要があるか、を問われています。

前提として、パケットの制限は、なるべく早い段階でやりたいはずです。

なぜなら余計なパケットを処理する意味はないからです。

僕はこれを考慮せずに、L2SWで振り分ければよいのではないか?と考えてしまいました。

しかし、なるべく早い段階でパケットの通貨に制限をかけるから、パケットをA社データセンタ内で最初に受け取るVPN1で振るいにかけるべきですよね。

でも、VPN1にパケットが届いた時点では、データはVPNにより暗号化されているので、ふるいにかける条件となるポート番号がわからない。

そのため、データが復号化されて直後のモバイル端末装置で不要パケットの選別を行う、だそうです!

模範解答は’モバイル端末装置’でした。

設問5⑴について…

※更新中

LANを利用しないと配線が大変になる理由が分からないんですよね…

設問5⑸について…

※更新中

ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

ITコンサルタントとしての現場において、プロジェクト内でトラブルシューティングやシステムインフラ設計において最も頼られる存在になり、安定した案件・プロジェクトアサインが実現できるようになりました。

参考:コンサルファームでアベイラブルになったら

文系SEであっても、こういった知識があると一目置かれた存在になれますし、キャリアアップの一助になります。

実際、僕はプログラマ➡SE(ネットワークエンジニア)➡ITコンサルタントとキャリアップしてきましたが、ITコンサルタントとして活動している今も本記事の様な技術的な部分を大事にしているため、’他のコンサルタントとは差別化された人材になれているな’と感じています。

本記事は技術的な内容でしたが、キャリアに関する情報をお探しの方はこちらも是非、ご覧ください。

参考:【文系 SE】ネットワークエンジニアのすすめ

それでは、Tchau◎

こじろう