こんにちは、こじろうです。

この記事では、N/Wスペシャリスト平成25年午後Ⅱ問1に挑戦していきたいと思います。

別記事のネットワークエンジニアのススメでも紹介しましたが、文系SEからするとシステムエンジニアよりもネットワークエンジニアになった方が良いキャリアを気づかる可能性があります。

僕自身も、プログラマ➡システムエンジニア➡ITコンサルタントとキャリアチェンジしてきましたが、所々、ネットワークエンジニアとして活動し、成果を出すことに成功してきました。

文系SEのみなさまにも是非、ネットワークの知識を蓄えて頂きたく、IPAが主催しているネットワークエンジニアの資格試験について、僕なりの解答方法と、IPAが公表している模範解答を紹介していきたいと思います。

【この記事でわかること】

- N/Wスペシャリストの問題を解く上で持つべき考え方

- 平成25年午後Ⅱ問1における各設問の考え方

- 1 設問を解き始める前の前提

- 2 問題文を読みながら僕が考えていった内容

- 3 図1中のPCからサーバへの経路上の機器である[空欄ア]に設定された…

- 4 L3SW1のブリッジIDは[空欄イ]の値となっている…

- 5 無線LANの最初の規格IEEE[空欄ウ]は…

- 6 下線部(あ)不正アクセス以外にも重大なセキュリティリスク…

- 7 本認証はMNがAPと共有するWEPキーを使用してAPから受信した乱数を[空欄エ]して…

- 8 WEPは[空欄オ]と呼ばれる暗号アルゴリズム…

- 9 ネットワークの識別子である[空欄カ]が…

- 10 下線部(う)サーバやインターネットとの通信ができなくなってしまう

- 11 下線部(え)HAによって代理受信される…

- 12 空欄a~e

- 13 下線部(お)(a)導入後に通信できないエリアが発生する(b)他社の無線LANの影響を受ける(c)期待通りの通信速度が得られない…

- 14 設問2(1)について

- 15 設問2(2) 表1中の仮想ルータVR1がマスタルータとなるスイッチ名を、図1中の機器名で答えよ

- 16 設問2⑶、⑷

- 17 設問2⑸

- 18 設問4⑴…IPヘッダの宛先IPアドレスの種類…

- 19 設問4(2)(3)

- 20 設問5⑵サイトサーベイの調査結果を元に、導入作業前に確定すべき設計項目…

- 21 設問5⑶

- 22 ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

設問を解き始める前の前提

詳細は以下の記事を読んで頂きたいのですが、過去問に挑戦する前に頭に入れておいて欲しいことが2つあります。参考:【文系SE】ネットワークスペシャリストー解答時のフレームワークー

- 問題文を読みつつ設問を推測する。(設問を読んでから考えていては間に合わない)

- 問題文を読んでいく中で「これ、聞かれるだろうな」と推測する。

それでは、いってみましょう!!😃

問題文を読みながら僕が考えていった内容

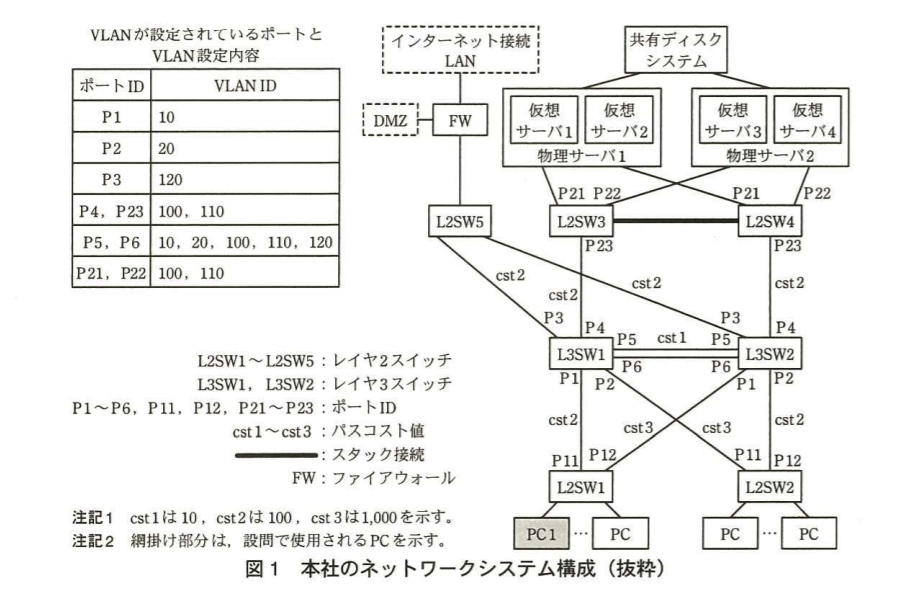

図1中のPCからサーバへの経路上の機器である[空欄ア]に設定された…

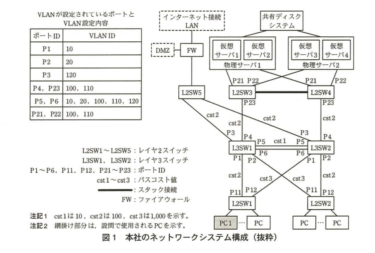

設問1ですが、パケットフィルタリングやら通信経路やら出てきたら、ほぼ確実にファイアーウォールかL3SW、ルーターが絡んできます。

図1上にファイアーウォールとルーターは存在しないので、L3SWでパケットフィルタリングを実現しているのでしょう。

模範解答は’L3SW’となります。

L3SW1のブリッジIDは[空欄イ]の値となっている…

設問1ですが、スパニングツリーという単語が出てきた瞬間、コスト値が一番小さい機器をルートブリッジとして、ルートポート、代表ポートの順に明らかにし、ブロッキングポートを見つけます。

ブロッキングポートへのフレーム流入を止めることで、パケットがループ(輻輳してネットワーク帯域を食いつぶす)を防ぐ、という一連の流れを想起できるかどうかを問われています。

問題文を読むと、’L3SW1をルートブリッジとするため…’とあります。つまり、L3SW1のコスト値はどのスイッチよりも小さい、’最小’である必要があります。

模範解答は’最小’でした。

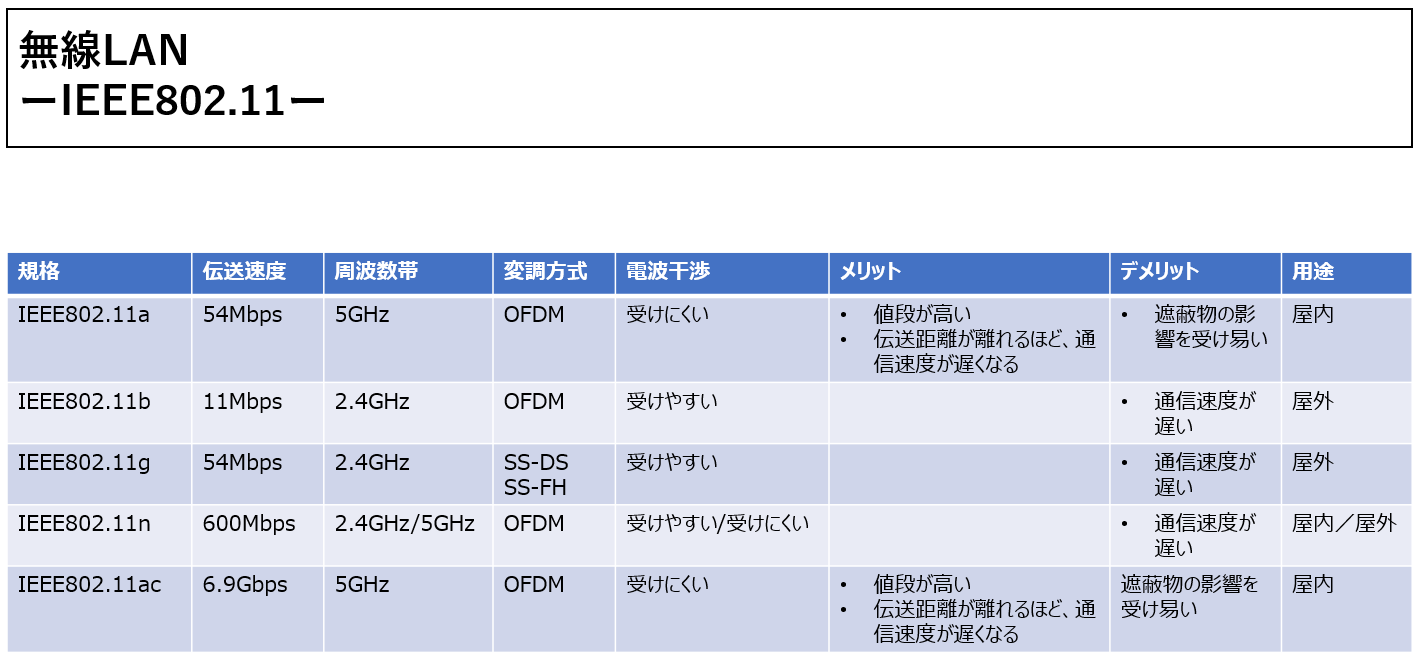

無線LANの最初の規格IEEE[空欄ウ]は…

設問1ですが、無線LAN規格の定義に関する知識を問われています。

模範解答は’IEEE802.11’でした。

下線部(あ)不正アクセス以外にも重大なセキュリティリスク…

設問3⑴ですが、セキュリティの脅威に関する知識が無い場合、パスした方が良い問題です。

セキュリティリスクは、盗聴、盗難、なりすまし(不正アクセス)、攻撃(ウィルスの混入)の順で起きうるわけですが、暗号化キーが漏洩した場合、不正アクセス以外で起きうる攻撃は、’盗聴’になります。鍵を利用して攻撃される可能性は無いのか?と考えましたが、鍵を入手しただけでは攻撃対象のIPアドレスやポート番号が分からないため、盗聴が回答として適切でしょう。

(参考:【文系 SE】セキュリティ~脅威一覧~)

模範解答は’盗聴’でした。

本認証はMNがAPと共有するWEPキーを使用してAPから受信した乱数を[空欄エ]して…

設問1ですが、WEPキーを利用した暗号化のシーケンス、つまり乱数を送信側、受信側双方でRC4というアルゴリズムで暗号化(最初ハッシュ化と書いてしまった…)して、お互いの計算結果が合致したら認証成功…という流れが理解できるかどうかを問われています。

模範解答は’暗号化’でした。

WEPは[空欄オ]と呼ばれる暗号アルゴリズム…

設問1で、既に空欄エの項で書いてしまいましたが、WEPで利用される暗号化アルゴリズムはRC4となります。

模範解答は’RC4’です。

ネットワークの識別子である[空欄カ]が…

設問1ですが、無線通信のシーケンス、つまり無線通信をしたい端末は最初にアクセスポイントをESS-IDもしくはSSIDをキーに無線ルーターを見つけ、接続する…という流れを想起できなければ、この問題はパスするべきですね。

模範解答とし絵は’ESSIDもしくはSSID’でした。

下線部(う)サーバやインターネットとの通信ができなくなってしまう

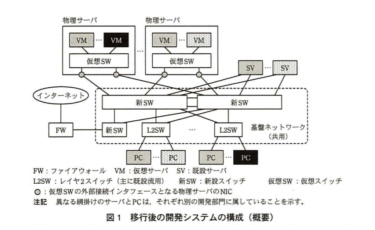

設問3⑶ですが、通信を実現する際のOSI参照モデル、特にL2SWが絡むので、データリンク層の動きを想起できるかどうかがポイントとなります。

AP1はOK、APiもOK、ところがAPjは通信不可…

APjは他もアクセスポイントと何が他と違うのでしょうか?

データリンク層(つまりMACアドレス情報を保持しているL2SW)を意識しながら図3を見る限り、Apjだけ接続されているL2SWが違いますね。

問題文において、ポートVLANやタグVLANを使って、複数のL2SW間で同一のネットワークアドレスを扱っていることは考えづらいため、ApiからApjに接続を変えると、それは接続するネットワークがL2SW1からL2SW2に移ることを意味し、‘君の端末に設定されているIPアドレス、L2SW1では利用可能だったけど、L2SWでは範囲外だから通信できない(コネクションを確立できない)んだ、ごめんね’となりそうです。

色々、ゴチャゴチャ書きましたが、模範解答としては’MN1と通信相手の間でコネクションが確立できないから’もしくは’MN1のデフォルトゲートウェイにアクセスできないから’でした。

問題に’インターネット~’とあるので、インターネットへアクセスする際に必ず通過する項目に触れるのがベターではあった。

下線部(え)HAによって代理受信される…

設問4⑶ですが、ARPパケットが受信したら、自分のMACアドレスを返信するのがこの問におけるL2SWの仕様です。つまり、別のネットワークへ移動しているMN1のMACアドレスを返答してあげることになります。

いわゆる、’代理で応答してあげる’という動きになります。

模範解答は’プロキシARPで代理応答する’でした。

パケットの応答を代理させる仕組みがあるということを知らない場合は避けるべき問題ですね。

空欄a~e

設問4⑷ですが、

HAプロキシとFAプロキシ、双方の稼働シーケンスを一つ一つ、紙に書いて、それぞれの空欄に当てはまる機器をプロットしていく’根気’を試される設問です。

模範解答は、

a:HAプロキシ

b:FA

c:HA

d:FAプロキシ

e:FA

でした。

下線部(お)(a)導入後に通信できないエリアが発生する(b)他社の無線LANの影響を受ける(c)期待通りの通信速度が得られない…

設問5⑴ですが、通信の性能に関するトラブルシューティング、並びにトラブルの未然防止に関する設問になります。

IEEE802.11における各規格毎の特徴、苦手な状況等を元に解答していきます。

問題文に記載されている、未然に防ぐべき状況毎に考えていくと…

(a)導入後に通信できないエリア…APとMNの間にパーティションが無いかどうか

(b)他社の無線LANの影響を受ける…窓際でMNからAPへ接続して通信するとき電波干渉を受けないか

(c)期待通りの通信速度が得られない…

模範解答としては、

- APからの電波到達状態

- 社外から送信される無線LANの電波状態

- 壁やパーティションの電波の透過状態

となります。

設問2(1)について

L3SW1 P5~L3SW2 P5、L3SW1 P6~L3SW2 P6の2組以外で、リンクアグリゲーションがされている箇所を探します。

そもそも、リンクアグリゲーションとは、複数のNICをあたかも一つのNICのように論理的に束ねて利用する技術で、帯域の増加や冗長化が期待できます。

こういった要素が必要となる箇所、もしくは、配線が2重になっている箇所はどこでしょうか?

図1において、L2SW3とL2SW4が該当する(スタック接続しているので、物理的には2つのL2SWだが、論理的には1つのL2SW)が、配線が2重となっていますね。

模範解答としては、

- L2SW3 P21ーL2SW4 P21

- L2SW3 P22ーL2SW4 P22

となります。

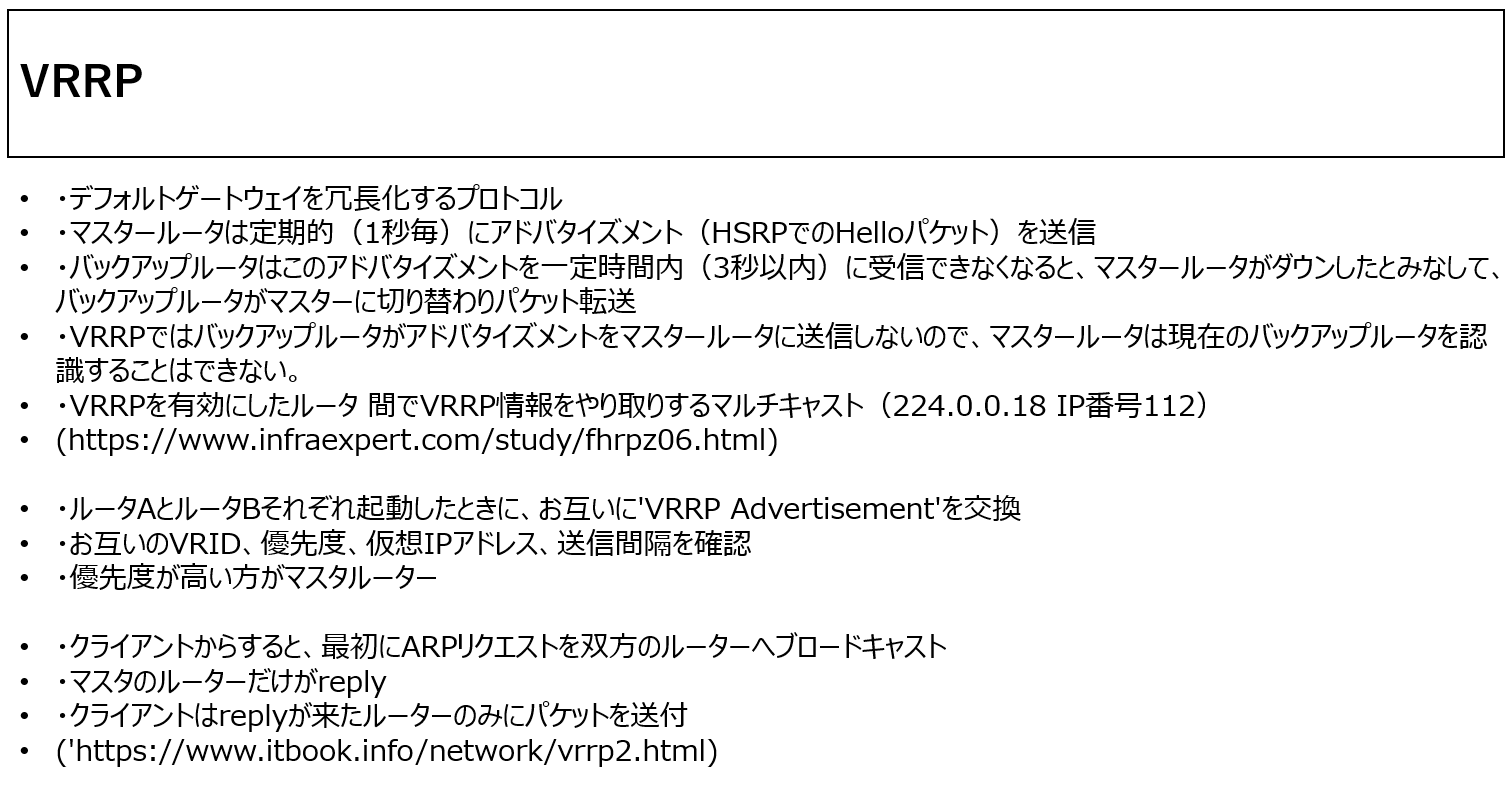

設問2(2) 表1中の仮想ルータVR1がマスタルータとなるスイッチ名を、図1中の機器名で答えよ

仮想ルータという単語が出てきたら、’VRRP’について考える必要があります。

VRRPは複数のルータを仮想的に一つのルータとして扱うプロトコルで、これによりデフォルトゲートウェイを冗長化できます。

参考:VRRPとは

参考:VRRPの基本動作

冗長化する際のマスタ・スレーブの設定・識別は、それぞれのルータに設定されているPriority値によって行われ、Priority値が高いL3SWがマスタとなります。

表1の記載を確認すると、問われているVR1に関わるルータのPriority値は、L3SW1:200、L3SW2:100で設定されています。

これにより、模範解答は’L3SW1’となります。

設問2⑶、⑷

スパニングツリープロトコル(STP)に関する問題です。

L3SW1がルートブリッジであることが問題文にしれっと書かれていることに気が付かないと長時間、迷子になりますが、それが分かればあとはSTPのブロッキングポートの考え方に沿って回答していくのみとなります。

参考:ネットワークスペシャリストー過去問挑戦 平成24年午後Ⅱ問2ー

模範解答は、

設問2(3):L3SW1からL2SW2 P11へのパスコスト値が最も大きいから。

設問2(4):機器名 L2SW4、ポートID:P23

”となります。

設問2⑸

Aは素直にL2SW1→L3SW1で良いでしょう。

一方Bは、一度パスコストの小さいcst1を経由して、ブロッキングポートにブロックされてL2SW1へ到達するため(?)、L3SW1→L3SW2→L3SW1→L2SW1となります。

模範解答は、’L3SW1→L3SW2→L3SW1→L2SW1‘となります。

まぁ、最初に解いたときはSW3SW1→L2SW1と書いてしまったわけですが…

設問4⑴…IPヘッダの宛先IPアドレスの種類…

設問4⑴ですが、IPアドレスにはユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストの3種類しかありません。

そのうち、ユニキャストについては宛先のMACアドレスも指定する必要があり、ブロードキャストについてはサブネットを指定する必要があります。

本門のFAにおいては、上記2つは知ることができないため、残ったマルチキャストアドレスが回答となります。

模範解答は、’マルチキャストアドレス‘となります。

設問4(2)(3)

MNが別のフロアへ移動し、別のAPへアクセスするようなことがあると、MNとやりとりするホストのARPテーブル(MNのIPアドレスとMACアドレスの組合せ情報)を更新する必要があります。

具体的には、

IPアドレス:MNのIPアドレス & MACアドレス:MNのMACアドレス を、

IPアドレス:MNのIPアドレス & MACアドレス:HAのMACアドレス に更新する必要があります。

但し、移動しただけで自動的にこの切替が起きるわけではなく、とあるARP系のプロトコルを使って、MN側からやり取りするホストに対してIPアドレスとMACアドレスの紐づけ情報(ARPテーブル、もしくはARPキャッシュ)の更新をかける必要があります。

また、上記情報をやり取りするホストへ伝達する際、このやり取りをやっているときはMNと直接やり取りできないため、HA側から代理応答する必要があります。

模範解答は、

設問4(2) プロトコル名称:GARP、目的:同一サブネット内のIPノードが持つARPキャッシュを更新させるため。

設問4(3):プロキシARPで代理応答する。

となります。

設問5⑵サイトサーベイの調査結果を元に、導入作業前に確定すべき設計項目…

設問5(1)の延長ですが、いわゆる無線AP設置時のシステムインフラ方式設計時に何を考慮すれば良いかを問われています。

(‘方式設計が何なのか’については以下の別記事を参照ください。)

参考:【文系SE】プロジェクトマネジメント~何を管理するのか~)

こういった設計時に考慮すべき内容が浮かばなければ、この問題はパスすべきでしょう。

無線LANの設計では、電波の到達範囲を考慮してフロアの隅々まで行き渡るようにしないと余計矢APを設定・費用がかさむ可能性が出てしまいます。

また、使用するチャネルについても、利用者同士で電波干渉しないように感覚を空けて設定する必要があります。

更に、電波が強すぎると社外の端末からAPへアクセスできてしまうため、適切な電波強度で設計・設定する必要があります。

最後に、指向性のAPの場合はAPやアンテナ向きの調整や、美観のため天井裏等にAPを配置する必要があります。天井壁による電波の元帥が大きければ、アンテナだけは露出させる等の工夫も必要となってきます。

模範解答は、

- APの設置場所の設計

- 使用するチャネルの設定

- APの出力電波強度の設計

- APの設置方法の設計

となります。

設問5⑶

ネットワーク設定における、動作確認のセオリーについて問われています。

疎通確認だけでは足りないわけで、実際に使ってみる、という視点に立てるかが重要ですね。

模範解答は、

- FTPなどによる実行通信速度のテスト

- MNを移動させてローミング可否のテスト

でした。

ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

ITコンサルタントとしての現場において、プロジェクト内でトラブルシューティングやシステムインフラ設計において最も頼られる存在になり、安定した案件・プロジェクトアサインが実現できるようになりました。

参考:コンサルファームでアベイラブルになったら

文系SEであっても、こういった知識があると一目置かれた存在になれますし、キャリアアップの一助になります。

実際、僕はプログラマ➡SE(ネットワークエンジニア)➡ITコンサルタントとキャリアップしてきましたが、ITコンサルタントとして活動している今も本記事の様な技術的な部分を大事にしているため、’他のコンサルタントとは差別化された人材になれているな’と感じています。

本記事は技術的な内容でしたが、キャリアに関する情報をお探しの方はこちらも是非、ご覧ください。

参考:【文系 SE】ネットワークエンジニアのすすめ

それでは、Tchau◎

こじろう