こんにちは、こじろうです。

この記事では、N/Wスペシャリスト令和3年午後Ⅱ問2に挑戦していきたいと思います。

別記事のネットワークエンジニアのススメでも紹介しましたが、文系SEからするとシステムエンジニアよりもネットワークエンジニアになった方が良いキャリアを気づかる可能性があります。

僕自身も、プログラマ➡システムエンジニア➡ITコンサルタントとキャリアチェンジしてきましたが、所々、ネットワークエンジニアとして活動し、成果を出すことに成功してきました。

文系SEのみなさまにも是非、ネットワークの知識を蓄えて頂きたく、IPAが主催しているネットワークエンジニアの資格試験について、僕なりの解答方法と、IPAが公表している模範解答を紹介していきたいと思います。

【この記事でわかること】

- N/Wスペシャリストの問題を解く上で持つべき考え方

- 令和6年午後Ⅱ問2における各設問の考え方

- 1 設問を解き始める前の前提

- 2 問題文を読みながら僕が考えていった内容

- 3 下線①管理サーバは、5分おきにSNMPでカウンタ値を取得し、単位時間当たりの通信量を計算し、統計データとして保存している。

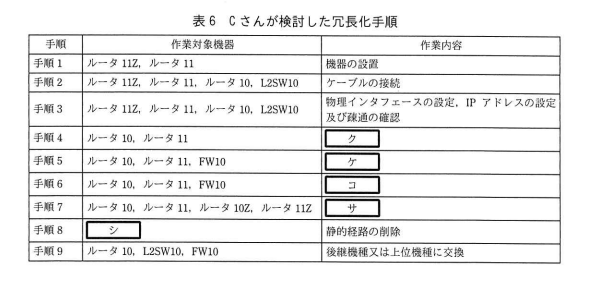

- 4 下線①について、利用状況の調査を目的として、単位時間当たりの通信量(ビット/秒)を求める際に時間平均することによる問題点を35字以内で述べよ。

- 5 下線②カウンタ値が上限を超えた場合、初期値に戻って(カウンタラップという)再びカウンタ値が加算される。

- 6 [インターネット接続の冗長化検討]下線③ルータ10とルータ11はループバックインターフェースに使用したIPアドレスを利用し、FW10にはeに設定したIPアドレスを利用して、互いにiBGPのピアリングを行う。

- 7 下線④iBGPのピアリングでは、経路情報を広告する際に、BGPパスアトリビュートの一つであるNEXT_HOPのIPアドレスを、自身のIPアドレスへ書き換える設定を行う。

- 8 下線⑤隣接するASから経路情報を受信する際に、自身のAS番号が含まれている場合は、その経路情報を破棄する。

- 9 設問2(4)[空欄ア]~[空欄キ]にいれる適切な字句を答えよ

- 10 下線⑥BGPの標準仕様では、トラフィックを分散させる経路制御はできません。

- 11 設問3(1)表6中の[空欄ク]~[空欄サ]に入れる適切な字句を…

- 12 設問3(2)表6[空欄シ]に入る適切な機器名を図2中の機器名で全て答えよ

- 13 下線⑦A社からインターネットへ向かう通信については、静的経路の削除が行われた時点で、動的経路による制御に切り替え行われ…

- 14 下線⑧通信がルータ10を経由しないようにルータ10に対して設定を行う。

- 15 下線⑨専用線の輻輳を検知するために、監視サーバの監視対象として、ルータ10Zとルータ11Zを追加することを考えたが、問題があるため見送った。

- 16 設問4(2)本文中の[空欄ス]に入れる適切な数値…

- 17 下線⑩管理サーバに保存されている、統計データとは別のデータについても、機械学習監視製品を用いて監視することで、トラフィック異常とは別の異常を検知することができた

- 18 ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

設問を解き始める前の前提

詳細は以下の記事を読んで頂きたいのですが、過去問に挑戦する前に頭に入れておいて欲しいことが2つあります。参考:【文系SE】ネットワークスペシャリストー解答時のフレームワークー

- 問題文を読みつつ設問を推測する。(設問を読んでから考えていては間に合わない)

- 問題文を読んでいく中で「これ、聞かれるだろうな」と推測する。

それでは、いってみましょう!!😃

問題文を読みながら僕が考えていった内容

下線①管理サーバは、5分おきにSNMPでカウンタ値を取得し、単位時間当たりの通信量を計算し、統計データとして保存している。

※更新中

設問1(1)についての問題ですが、取得時刻tにおけるカウンタ値Xt、取得時刻tの5分前の時刻t-1におけるカウンタ値をXt-1としたとき、t-1とtの間における単位時間当たりの通信量を(ビット/秒)を問われています。

※1オクテットは8ビットで、t-1とtの間のカウンタラップは発生していないものとします。

Xt-1からXまでに増加したカウンタ値に8(ビット)を掛けた数値が回答となりそうですが、通信量は”ビット/秒”で回答しなければならないため、この値を本文で指定されている5分(300秒)で割ります。すると、模範解答の式が成り立ちますね。

模範解答は

(Xt ー Xt-1) × 8 ÷ 300

でした。

下線①について、利用状況の調査を目的として、単位時間当たりの通信量(ビット/秒)を求める際に時間平均することによる問題点を35字以内で述べよ。

設問1(2)についての問題ですが、アドレッシングでもなく、ルーティングでもなく、運用(性能)に関わる問となります。

性能に関わる話は、平均値よりも、最大/最小値にて閾値を超えるか/超えないか、の話がほとんどです。

当初は、”突発的な利用量の上昇有無を発見できないから”という、分かっているようでわかっていない表現で回答してしまいました。。”バースト”がキーワードですね。

模範解答は

取得間隔で発生したバースト通信が分からなくなるから

でした。

下線②カウンタ値が上限を超えた場合、初期値に戻って(カウンタラップという)再びカウンタ値が加算される。

設問1(3)についての問題ですが、32ビットカウンタでカウンタラップが発生した場合、通信値を正しく計算するには、カウンタ値をどのように補正すればよいか問われています。

具体的なケースで考えてみましょう。

①まず、カウンタラップしないケースを一つ。

・カウンタの上限は10

・Xt-1=5

・Xt=9

→この場合、通信量は(Xt - Xt-1 = 9 ー 5 =)4

②次にカウンタラップするケース

・同じくカウンタの上限は10

・Xt-1=5

・Xt=2(カウンタラップ有り)

→この場合、通信量は(Xt - Xt-1 = 2 ー 5 =) -3となってしまうのですが、

正しくは、10 ー 5 + 2 = 7とならなければなりません。

これを満たす、設問の選択肢は、Xtを、Xt + 2の32乗としている”ア”となります。

模範解答は

ア

でした。

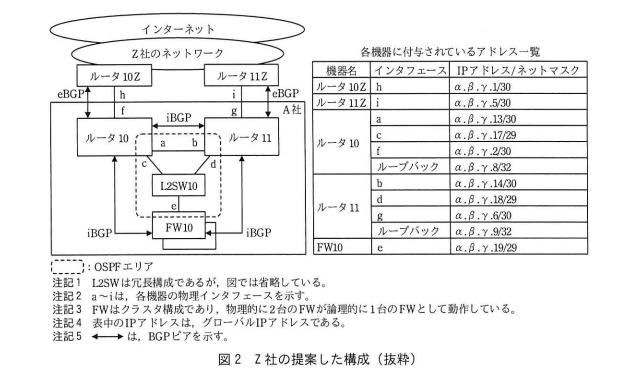

[インターネット接続の冗長化検討]下線③ルータ10とルータ11はループバックインターフェースに使用したIPアドレスを利用し、FW10にはeに設定したIPアドレスを利用して、互いにiBGPのピアリングを行う。

設問2(1)についての問題ですが、ルータ10とルータ11にループバックインターフェースを作成し、iBGPでのピアリングにループバックインターフェースに設定したIPアドレスを利用する理由を、FW10とのインターフェースとの違いを踏まえて回答するよう求められています。

FW10との違いでいうと、2台構成でOSPFによる動的経路設定がなされている事でしょう。

もし、ルータ10とルータ11にてループバックインターフェースを用意しない場合、OSPFによる迂回路を構築できず、各ルータの物理インターフェースの故障によってiBGPのピアリングは解除されてしまいます。

模範解答は

ルータ10とルータ11はOSPFを構成するインターフェースが2つあり、迂回路を構成できるから

でした。

下線④iBGPのピアリングでは、経路情報を広告する際に、BGPパスアトリビュートの一つであるNEXT_HOPのIPアドレスを、自身のIPアドレスへ書き換える設定を行う。

※更新中

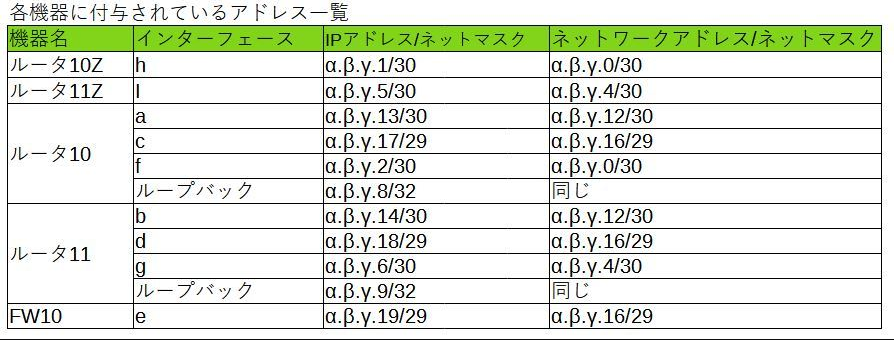

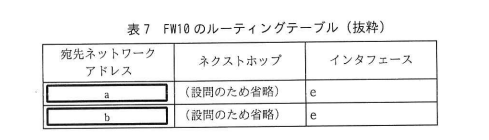

設問2(2)についての問題ですが、上記の書き換えを行わない場合、表7のFW10ルーティングテーブルへ追加しなければならない情報を問われています。

こういったルーティング系の問題、”いや、そのまま転送してくれればいいだけど…?”っていっつも思っちゃうんですよね。

まず、”上記の書き換え”とは、ルータ10、ルータ11、FW10のiBGPで経路情報をやり取りする機器いずれかが送出するBGP経路情報内のNEXT_HOPに、自分自身、つまりルータ10、ルータ11、FW10いずれかですが、上記の表7に関しては、FW10が保持するルーティングテーブルなので、ルータ10、ルータ11どちらかのIPアドレスを設定するわけです。

なんですが、この書き換えがなされなかったら、BGPにより経路情報を交換しても、FW10から送出されたパケットがルータ10、ルータ11へ届くことが無いわけです。

このままだとインターネットへのパケット送出ができなくなるので困りますよね?だったら、BGPを使った動的な経路情報の交換・設定に頼らず、FW10自体の静的なルーティングテーブルに経路情報を設定してしまおうという話なのです。

空欄a、空欄b、記入する項目は順不同な気がしますが、いずれにしてもルータ10とルータ11の”ネットワークアドレス”になります。IPアドレスではないのでご注意ください(上記の画面キャプチャ”各機器に付与されているアドレス一覧”参照)。

模範解答は

a:α.β.γ.0/30

b:α.β.γ.4/30

でした。

下線⑤隣接するASから経路情報を受信する際に、自身のAS番号が含まれている場合は、その経路情報を破棄する。

設問2(3)についての問題ですが、上記の理由を問われています。

ルーティングか、アドレッシングか、運用か…アドレッシングも運用も関係なさそうなのでルーティングかと推測します。

が、当初は全く見当つきませんでした。実際にBGPが絡む設定をされた方は思いつくのでしょうか…?

模範解答は

経路のループを回避するため

でした。

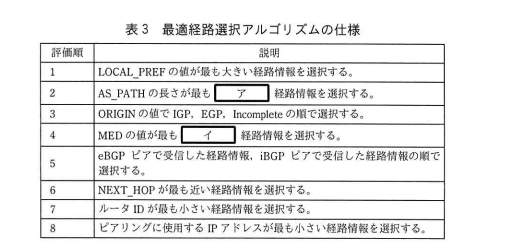

設問2(4)[空欄ア]~[空欄キ]にいれる適切な字句を答えよ

アに関してはOSPFの仕様に沿って最も短い経路を選択、

イに関してはMED(自身のASに存在するネットワークアドレスの優先度)が最も高い(数値としては小さい)経路を選択、

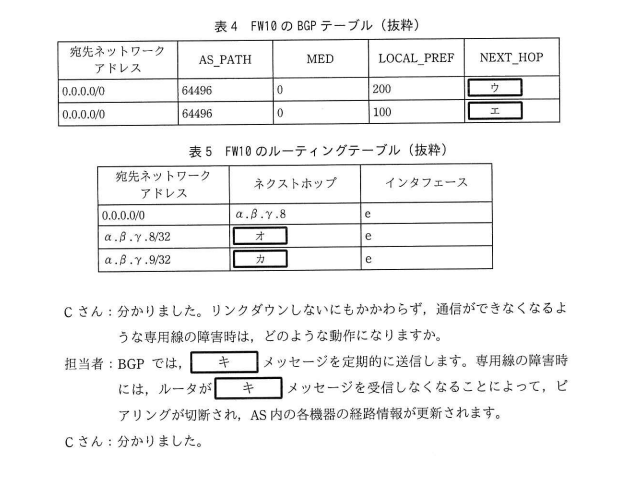

ウに関してはLOCAL_PREF(iBGPピアに対して通知する、外部のASに存在するネットワークアドレスの優先度)が高い(数値としては小さい)経路がルータ10側となるように設定

※P.10下から6行目に”平常時はルータ10側の専用線を利用…”とあるため

※BGPテーブルに関する問のため、通常のIPアドレスではなく、BGPピアを構成する際に利用されるIPアドレスが対象

※エに関しては同様の考え方で、LOCAL_PREFのが低いい(数値としては大きい)経路がルータ11側となるように設定

オに関しては、FW10のルーティングテーブルにおけるルータ10のループバックアドレス向けの通信におけるネクストホップ(宛先にたどり着くまでに、先に経由する対象)を問われていますが、これは各ルータのFW10に最も近いインターフェースでしょう。

※カに関しては、ルータ11を対象に同様に考えていきます。

キに関しては、BGPアドバタイズメント…という損zないしない項目を書いておりましたが、経路広告をやり取りする相手同士の生死確認は、キープアライブでした。

模範解答は

ア:短い

イ:小さい

ウ:α.β.γ.8

エ:α.β.γ.9

オ:α.β.γ.17

カ:α.β.γ.18

キ:キープアライブ

でした。

下線⑥BGPの標準仕様では、トラフィックを分散させる経路制御はできません。

設問2(5)についての問題ですが、BGPの標準仕様を問われています。

交換した経路情報に沿ってAS間のルーティングを制御する…以外あるのか?と思ってしましました。

基本的なことをとわれているので、適切な単語を使用して回答できるかがポイントですね。

模範解答は

BGPテーブル最速経路を一つ取り出し、ルータのルーティングテーブルへ反映する。

でした。

設問3(1)表6中の[空欄ク]~[空欄サ]に入れる適切な字句を…

※更新中

これまでに登場したルーティング制御技術を、狭い範囲から順に設定していくと…

・ループバックインターフェースの設定@ルータ10、ルータ11

・OSPFの設定@ルータ10、ルータ11、FW10

・iBGPの設定@ルータ10、ルータ11、FW10

・eBGPの設定@ルータ10、ルータ11、ルータ10Z、ルータ11Z

模範解答は

ク:エ

ケ:ウ

コ:イ

サ:ア

でした。

設問3(2)表6[空欄シ]に入る適切な機器名を図2中の機器名で全て答えよ

※更新中

静的経路の削除対象機器をを問われています。

P.15の下から4行目”ルータ10Zには、A社が割り当てを受けているグローバルIPアドレスの静的経路設定がなされており、これを基にZ社内部のルータに経路情報の広告を行っている”、”ルータ10、FW10、L3SW40経路制御は静的経路制御を行っている”。

と、あります。

このうち、OSPF、BGPの経路制御に関わるのは、ルータ10Z、ルータ10、FW10となります。

模範解答は

ルータ10Z、ルータ10、FW10

でした。

下線⑦A社からインターネットへ向かう通信については、静的経路の削除が行われた時点で、動的経路による制御に切り替え行われ…

※更新中

設問3(3)についての問題ですが、通常であれば、何かしらの設定等をトリガーに経路制御方式は変更となるが本設問は上記削除直後から切替となる理由を問われています。

これは、性的経路制御が生きているときから動的経路制御は稼働していた(でも優先度は静的経路制御の方が上)からですね。

(当日は”静的経路設定の優先度がBGPやOSPFの動作で下がることは無いから”と回答してしまいました。)

模範解答は

BGPの経路情報よりも、静的経路設定の経路設定の方が優先されるから

でした。

下線⑧通信がルータ10を経由しないようにルータ10に対して設定を行う。

設問3(4)についての問題ですが、ルーティングがテーマの問ですので、ルーティング処理に関する内容で回答するべきでしょう。

(当日は”ルータ10のネットワークインターフェースをダウンさせる”という、大ナタを振るう回答してしまいました。)

模範解答は

BGPピアを無効化させる

でした。

下線⑨専用線の輻輳を検知するために、監視サーバの監視対象として、ルータ10Zとルータ11Zを追加することを考えたが、問題があるため見送った。

※更新中

設問4(1)についての問題ですが、上記の問題点を2つ問われています。

ルーティング、アドレッシング、運用の内、ルーティングの問題と推測できます。

また、本文P.15の12行目”監視サーバはA社NW機器及びサーバを死活監視している”とあり、A社外に存在するルータ10Z、ルータZは、この要件(制約)と整合しませんね。

もう一つの問題が見つけられず…模範解答を見ると、「まぁ、たしかに…」とは思うのですが、「それってルータ10Z、ルータ11Zを監視対象に加える前から起きてしまうから、そもそもこの話破綻してない?」って思うのは私だけでしょうか…?

模範解答は

①輻輳時にエコー応答を受信することがあり、検知できない

②ルータ10Zとルータ11Zの障害時に誤って検知する

でした。

設問4(2)本文中の[空欄ス]に入れる適切な数値…

2回線が1回線分になるので…

模範解答は

50

でした。

下線⑩管理サーバに保存されている、統計データとは別のデータについても、機械学習監視製品を用いて監視することで、トラフィック異常とは別の異常を検知することができた

設問4(3)についての問題ですが、統計データとは別のデータにはどのようなデータがあるか、またそのデータを機械学習監視製品を用いることでどのようなトラフィック異常とは別の異常を検知できるようになるのか。

まず、「統計データ」とは何でしょうか。本文に「SNMPを用いて収集した通信量などの統計データ」とありますので、「通信量」のデータだと分かります。通信量なので、データ形式としては<30Mbit/s>のような単位時間当たりの通信された量となります。

他にも、本文の初めの方に「FWとプロキシサーバは通信ログデータを監視サーバにSYSLOGで送信している」と記載があります。よって、FWでの拒否ログのデータやプロキシでの通信データが、「統計データ(通信量)」とは別に、ログとして存在していることが分かります。

更に、上記のデータによりどんな以上おw検知できるようになるかについては、本文中に答えがあります。機械学習監視装置について「過去に収集した実測値を用いて異常を検知できる。例えば単位時間当たりの通信量について、その予測値と新たに収集した実測値を基に、トラフィック異常を検知することができる」と説明がある。これに「FWとプロキシサーバの通信ログデータ」を当てはめると、「機械学習監視製品で過去に収集した時系列のFWとプロキシの通信ログデータ量を用いて、近い将来の値を予測し、新たに収集した通信ログデータ量を基に、通信ログデータ量が突発的に増えたり減ったりする異常を検知することができる」となる。

※「通信量」の異常と「ログデータ量」の異常は、原因が異なる。具体的には、トラフィックの増大と、拒否ログデータの大量発生など原因が異なる。

「機械学習監視製品」=「ログ分析サーバ」と考えると分かりやすいです。

上記のFWとプロキシサーバのログについて通常時のデータ量(サイズ)を記録しておきます。通常時のSYSLOGのデータ量(サイズ)と現時点のデータ量(サイズ)と比較し、サイズが大きくかけ離れている場合は、トラフィック異常とは別の(FWへの攻撃通信など)異常が発生している可能性があり、それを検知することができます。

模範解答は

データ:FWとプロキシサーバの通信ログデータ

検知内容:単位時間当たりの通信ログデータ量が突発的に増えたり減ったりしたこと

でした。

ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

ITコンサルタントとしての現場において、プロジェクト内でトラブルシューティングやシステムインフラ設計において最も頼られる存在になり、安定した案件・プロジェクトアサインが実現できるようになりました。

参考:コンサルファームでアベイラブルになったら

文系SEであっても、こういった知識があると一目置かれた存在になれますし、キャリアアップの一助になります。

実際、僕はプログラマ➡SE(ネットワークエンジニア)➡ITコンサルタントとキャリアップしてきましたが、ITコンサルタントとして活動している今も本記事の様な技術的な部分を大事にしているため、’他のコンサルタントとは差別化された人材になれているな’と感じています。

本記事は技術的な内容でしたが、キャリアに関する情報をお探しの方はこちらも是非、ご覧ください。

参考:【文系 SE】ネットワークエンジニアのすすめ

それでは、Tchau◎

こじろう