こんにちは、こじろうです。

この記事では、N/Wスペシャリスト令和3年午後Ⅰ問3に挑戦していきたいと思います。

別記事のネットワークエンジニアのススメでも紹介しましたが、文系SEからするとシステムエンジニアよりもネットワークエンジニアになった方が良いキャリアを気づかる可能性があります。

僕自身も、プログラマ➡システムエンジニア➡ITコンサルタントとキャリアチェンジしてきましたが、所々、ネットワークエンジニアとして活動し、成果を出すことに成功してきました。

文系SEのみなさまにも是非、ネットワークの知識を蓄えて頂きたく、IPAが主催しているネットワークエンジニアの資格試験について、僕なりの解答方法と、IPAが公表している模範解答を紹介していきたいと思います。

【この記事でわかること】

- N/Wスペシャリストの問題を解く上で持つべき考え方

- 令和6年午後Ⅰ問2における各設問の考え方

- 1 設問を解き始める前の前提

- 2 問題文を読みながら僕が考えていった内容

- 3 現状の調査について、図1において、音声信号がIPパケット化される通話はどのような通話か

- 4 現状の調査について、図1中のIP-GWは、音声パケットのジッタを吸収するためのバッファを設けている。しかし、パケットを大きくしすぎるとスムーズな会話ができなくなるその理由を答えよ…

- 5 電話サービス導入後のネットワーク構成について、図1中に示した現在の回線数を維持する場合、図2中のL3SW0のポートaから出力される音声パケットの通信量の最大値をkビット/秒で答えよ。

- 6 下線①PoEの給電機能がある機器に交換する

- 7 CS-ACELPのビットレートは、[空欄a]kビット/秒

- 8 音声をIPパケット化して流すと、イーサネットフレームヘッダのほかに、IP、[空欄b]、およびRTPヘッダが付加される…

- 9 L3SW0で音声パケットの遅延又は[空欄c]が発生したことが原因…

- 10 ITELのアップリンクポートにタグVLANを設定する。

- 11 下線②音声フレームをキュー1、データフレームをキュー2に入れる。

- 12 優先制御の設定後、L3SW0の内部ルータに新たに作成されるVLANインターフェースの数を答えよ

- 13 [空欄ア]から受信したフレームはCoS値がマーキングされているので…

- 14 [空欄イ]から受信したパケットは、…対応するDSCP値をマーキングする。

- 15 IPヘッダの[空欄d]フィールドをDSCPとして再定義した6ビットにマーキング…

- 16 下線④eLNパケットをキュー2、Dパケットをキュー3へ入れる

- 17

- 18 ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

設問を解き始める前の前提

詳細は以下の記事を読んで頂きたいのですが、過去問に挑戦する前に頭に入れておいて欲しいことが2つあります。参考:【文系SE】ネットワークスペシャリストー解答時のフレームワークー

- 問題文を読みつつ設問を推測する。(設問を読んでから考えていては間に合わない)

- 問題文を読んでいく中で「これ、聞かれるだろうな」と推測する。

それでは、いってみましょう!!😃

問題文を読みながら僕が考えていった内容

現状の調査について、図1において、音声信号がIPパケット化される通話はどのような通話か

※更新中

設問2(1)についての問題ですが、IP電話の対象となる通話を問われています。

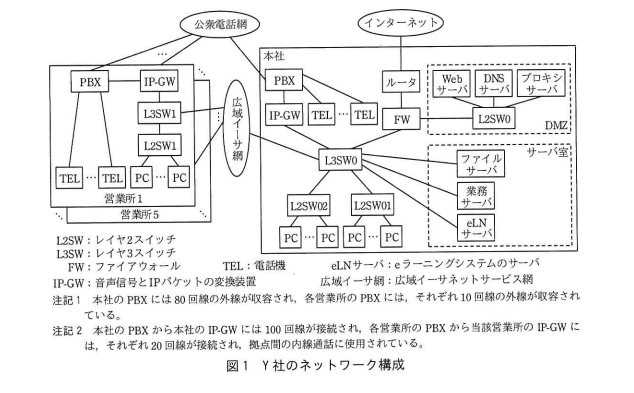

14ページの図1を確認すると、本社とそれぞれの営業所にはPBXが導入されており、PBXには公衆電話網とIP-GWが接続されています。このうち公衆電話網は音声がIPパケット化されずに流れますが、IP-GWを経由した音声はIPパケット化されて流れます。

つまり、本社や営業所間の内線電話がIPパケット化対象となります。

設問の条件として「本文中の字句を用いて」と記述されているので、適切な字句を探すと15ページ3行目の「拠点間の内線通話」が当てはまりそうです。

なお、本社や営業所の拠点内の通話はPBXのみで接続できるため、わざわざIPパケット化をしていないと予想されます。

(本社と営業所のみでなく、営業所間の通話も対象となることに注意が必要です)

模範解答は

拠点間の内線通話

でした。

現状の調査について、図1中のIP-GWは、音声パケットのジッタを吸収するためのバッファを設けている。しかし、パケットを大きくしすぎるとスムーズな会話ができなくなるその理由を答えよ…

※更新中

設問2(2)についての問題ですが、ジッタバッファの容量に関する問題です。

ジッタ(Jitter)とは、部分的な遅延の発生などを原因とした、音声パケットの到着間隔がばらつく事象を指します。

ジッタが大きくなると音声を正常な再生間隔で処理できずに、音声の途切れといった音声品質の低下が発生します。このジッタへの対策となる仕組みが、ジッタバッファです。

IP電話機などでジッタバッファを有効にすると、音声パケットを再生する前にジッタバッファへ蓄積します。

そして音声パケットの再生間隔が均一になるように、バッファで保持する時間を調整して再生します。

このようにジッタ対策に有効なジッタバッファですが、バッファを大きくし過ぎると音声パケットがバッファに蓄積する時間が長くなり、音声の遅延が大きくなるデメリットが生じます。

(”遅延”だけでは不十分で、”音声化の遅延”がキーワードです。)

模範解答は

パケットの音声化遅延が大きくなるから

でした。

電話サービス導入後のネットワーク構成について、図1中に示した現在の回線数を維持する場合、図2中のL3SW0のポートaから出力される音声パケットの通信量の最大値をkビット/秒で答えよ。

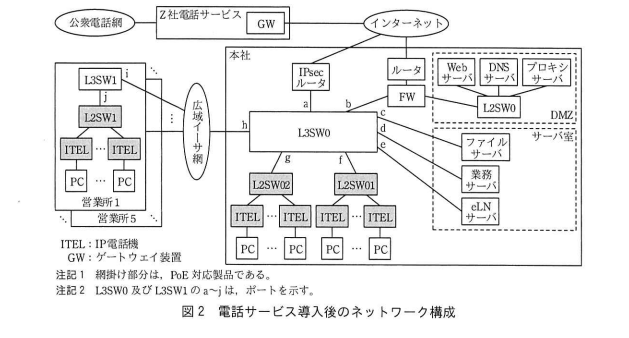

設問3(1)についての問題ですが、本文に「電話サービスは、本社のIPsecルータ経由で~外線通話の音声パケットをGWで受信」と記載がありますので、aから出力されるのは外線のみとなります。

必要となる音声帯域を計算する問題です。音声帯域は回線数に1回線当たりの音声帯域を掛けることで求められるため、まずは必要となる回線数を確認します。

L3SW0のポートaを通る通話は、本社と営業所の外線通話です。外線通話に関する情報は14ページの図1の注記1に「本社のPBXには80回線の外線が収容され,各営業所のPBXには,それぞれ10回線の外線が収容」と記述されています。

また、14ページ3行目に「5か所の営業所」とあるので、回線数は本社の80回線と営業所5か所分の50回線を合計した130回線だとわかります。

さらに、1回線当たりの音声帯域は16ページ4行目に「1回線当たり34.4kビット/秒」とあるので、34.4(kビット/秒)×130(回線)を計算することで求められます。

模範解答は

4,472

でした。

下線①PoEの給電機能がある機器に交換する

※更新中

設問3(2)についての問題ですが、L2SWにPoE未対応の機器を誤って接続した際の状態を問われています。

模範解答は

L2SWからの給電は行われない

でした。

CS-ACELPのビットレートは、[空欄a]kビット/秒

※更新中

設問1についての問題ですが、XXX

模範解答は

a:8

でした。

音声をIPパケット化して流すと、イーサネットフレームヘッダのほかに、IP、[空欄b]、およびRTPヘッダが付加される…

※更新中

設問1についての問題ですが、XXX

模範解答は

b:UDP

でした。

L3SW0で音声パケットの遅延又は[空欄c]が発生したことが原因…

※更新中

設問1についての問題ですが、XXX

模範解答は

c;廃棄又はドロップ又は損失

でした。

ITELのアップリンクポートにタグVLANを設定する。

※更新中

設問4(1)についての問題ですが、CoS値を基にした優先制御にはタグVLANが必要となる。その理由を問われています。

こちらはIEEE802.1qに関する知識がないと回答は難しいです。

CoS(Class of Service)値とは、通信の優先度を表す値です。CoS値を設定するために何故タグVLANを使うのか理由を問われています。(L3のDSCP値を使わずにL2を使った優先制御を行う違いを問われているわけではありません。)

→答えから言うと、「タグ情報の中の優先ビットにCoS値を設定するから」です。

CoSはレイヤ2の優先制御を実現する仕組みで、利用する場合はCoS値を設定する必要がありますが、レイヤ2の通信ヘッダであるEthernetヘッダにはCoS値を設定するフィールドは用意されていません。

そこでCoSでは、CoS値を設定するためにEthernetヘッダを拡張するタグVLANのフィールドを利用します。タグVLANを利用するとEthernetヘッダに4オクテット(32ビット)分のフィールドが追加されますが、そのうちの3ビット分のフィールドにCoS値を設定します。設問ではタグVLANが必要となる理由を求められているので、CoSがタグVLANのフィールドを利用することを回答します。

模範解答は

フレーム中のタグ情報内の優先ビットを使用するから

でした。

下線②音声フレームをキュー1、データフレームをキュー2に入れる。

※更新中

設問4(3)についての問題ですが、キュー1に音声フレームが残っていなくても、キュー1に入った音声フレームの出力が待たされることがあるんはどのような場合か、を問われて(優先制御におけるパケットの送出ルールについて考える問題)います。

優先制御では複数のキューを利用してパケットを出力します。

具体的な処理の流れとしては、優先度の値に応じてパケットがキューに振り分けられ、優先制御のアルゴリズムにしたがってキューからパケットが出力されます。

設問では、17ページ7行目に「キュー1とキュー2の二つの出力キュー」とあり、音声フレームはキュー1、データフレームはキュー2を利用するよう設定されています。

また、アルゴリズムについては17ページ8行目に「キュー1にフレームがなくなるまでキュー2からフレームは出力されない」と記述されています。

そのため、キュー1に音声フレームが蓄積されている間はキュー2からデータフレームは出力されません。

しかし、キュー1が空になるとキュー2からデータフレームが出力されます。

このタイミングでキュー1に音声フレームが入ると、その音声フレームは出力待ちとなります。

模範解答は

データフレームが出力中の場合

でした。

優先制御の設定後、L3SW0の内部ルータに新たに作成されるVLANインターフェースの数を答えよ

設問4(2)についての問題ですが、優先制御の設定に伴いL3SW0へ新たに追加されたVLANインタフェースの数を考える問題です。本文から、設定されているVLAN-IDを見つけてカウントしていきます。

まず、優先制御を設定する前の状態として、15ページ7行目にはL3SW0に対して合計6つのVLAN-ID(a=VLAN10、b=VLAN15、c~e=VLAN20、f=VLAN100、g=VLAN150、h=VLAN25)が設定されている記述があります。

また、16ページ19行目からは優先制御を設定するために合計6つのVLAN-ID(L2SW01=VLAN100とVLAN105、L2SW02=VLAN150とVLAN155、L3SW1=VLAN210とVLAN215)が追加された記述があります。

このうち、L2SW01とL2SW02の合計4つのVLAN-IDは、それらのL2SWが接続しているL3SW0にも設定されます。

ただ、L2SW01のVLAN100とL2SW02のVLAN150は優先制御を設定する前から利用されているので、優先制御の設定により新たに追加されたVLAN-IDはVLAN105とVLAN155になります。

模範解答は

2

でした。

[空欄ア]から受信したフレームはCoS値がマーキングされているので…

設問4(4)についての問題ですが、優先制御に関して設問の条件の合ったL3SWのポートはどれかを問われています。

17ページ13行目に「L3SWにDiffservによる優先制御を設定する」とあり、ここで言っているL3SWとは各営業所のL3SW1と本社のL3SW0の両方を指しています。

[ ア ]は、17ページ19行目にある「受信したフレームにはCoS値がマーキングされている」が条件になります。17ページ4行目にITELにてCoS値をマーキングすると記述があります。CoS値はITELの接続されているL2SW(L2SW01、L2SW02、L2SW1)で設定されるため、それらと接続されているポートが解答になります。

(特に営業所では、L3SW1への入力ポートでVLANタグ(レイヤ2の優先制御)を外して受け付け、代わりにDSCP値(レイヤ3の優先制御)をマーキングしていることに注意が必要です)

模範解答は

ア:f,g,i

でした。

[空欄イ]から受信したパケットは、…対応するDSCP値をマーキングする。

※更新中

設問4(4)についての問題ですが、上記[ア]と対比させ、CoS値がマーキングされていないパケットが対象となります。ヒントは、17ページ22行目にある「音声パケット,eLNサーバのパケット(略),その他のデータパケット(略)の3種類に分類」が条件となります。これらのデータが入ってくるポートを挙げれば解答となります。

模範解答は

イ:a,b,c,d,e

でした。

なお、ポートhとiはどちらも既にDSCP値が割り当てられたパケットを受け取ることから、[ ア ]と[ イ ]のどちらにも当てはまりません。

ここまでを踏まえると、この設問4(4)では、L3SWのポート「f,g,j」以下はCoS値によるL2層での優先制御を行っており、L3SWの各ポート(「h,i」を除く)で受け付けたパケットに入力ポートにてIPヘッダ内のDSCP値を付与しL3層での優先制御を行っている内容を上手く出題していることになります・・・特に「h,i」間については、既に他のポートで入力時点にDSCP値が付与されているので新たにDSCP値を付与することはありません。そもそもDSCP値はIPアドレスを見て付与するのではなく、入力ポート単位で付与されている場合が一般的です。

また、「h,i」間についてhはVLAN25、iはVLAN200と記載があるため混乱するかもしれませんが、L3SW0においてhにアクセスポートとしてポートVLAN 25を設定しており、L3SW1においてiにアクセスポートとしてのポートVLAN 200を設定しているだけです。つまり広域イーサ網を流れるパケットにはVLANタグが付いているわけではないため、どちらのVLANにも所属しているわけではないことになります。

IPヘッダの[空欄d]フィールドをDSCPとして再定義した6ビットにマーキング…

※更新中

設問1についての問題ですが、優先制御を行う際に利用するフィールド名を問われています。

参考:https://www.infraexpert.com/study/telephony6.html#google_vignette

17ページ20行目には「IPヘッダの[ d ]フィールドをDSCPとして再定義した6ビットにマーキング」と記述されています。DSCPはIPヘッダのToS(Type of Service)フィールドを利用します。

模範解答は

d:ToS

でした。

下線④eLNパケットをキュー2、Dパケットをキュー3へ入れる

※更新中

設問4(5)についての問題ですが、eLNサーバの通信とデータ通信のキューが異なる理由を問われています。

優先制御では、パケットを入力させるキューを変えることで通信の遅延を制御できます。

下線部④では「eLNパケットをキュー2,Dパケットをキュー3に入れる」と記述されており、また、キュー2とキュー3の設定は17ページ16行目に”キュー2には重み比率75%,キュー3には重み比率25%のWRRを設定する”と記述されています。

WRR(Weighted Round Robin)は出力する割合に重みを付けて送信する仕組みであるため、eLNパケットはDパケットよりも少ない遅延で出力されることがわかります。

また、eLNパケットの通信内容は16ページ11行目に「動画コンテンツ」と記述されています。

そのため、もしeLNパケットとDパケットが同じキューで処理された場合は、Dパケットが大量に流れた際にeLNパケットが遅延して動画コンテンツの再生が滞る問題が発生することが予想されます。

しかし、この問題は下線部④を設定することである程度は解消できそうです。

模範解答は

DパケットによるeLNパケット転送への影響を少なくするため。

でした。

ネットワークの勉強をして良かったなーと思うこと

ITコンサルタントとしての現場において、プロジェクト内でトラブルシューティングやシステムインフラ設計において最も頼られる存在になり、安定した案件・プロジェクトアサインが実現できるようになりました。

参考:コンサルファームでアベイラブルになったら

文系SEであっても、こういった知識があると一目置かれた存在になれますし、キャリアアップの一助になります。

実際、僕はプログラマ➡SE(ネットワークエンジニア)➡ITコンサルタントとキャリアップしてきましたが、ITコンサルタントとして活動している今も本記事の様な技術的な部分を大事にしているため、’他のコンサルタントとは差別化された人材になれているな’と感じています。

本記事は技術的な内容でしたが、キャリアに関する情報をお探しの方はこちらも是非、ご覧ください。

参考:【文系 SE】ネットワークエンジニアのすすめ

それでは、Tchau◎

こじろう